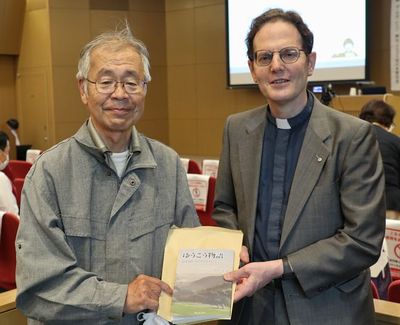

ある日突然!総合科学大学の塩沢裕斗さん(右端)から電話!”ゆうこうについて教えてください!苗も欲しい”との電話があって、6月21日9時過ぎに伺い、自費出版の”ゆうこう物語”も贈呈しました。

ある日突然!総合科学大学の塩沢裕斗さん(右端)から電話!”ゆうこうについて教えてください!苗も欲しい”との電話があって、6月21日9時過ぎに伺い、自費出版の”ゆうこう物語”も贈呈しました。

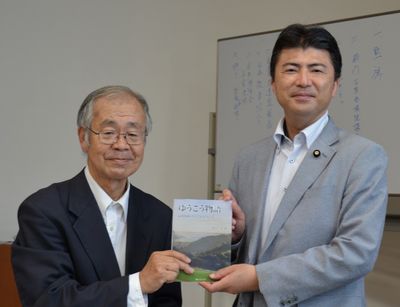

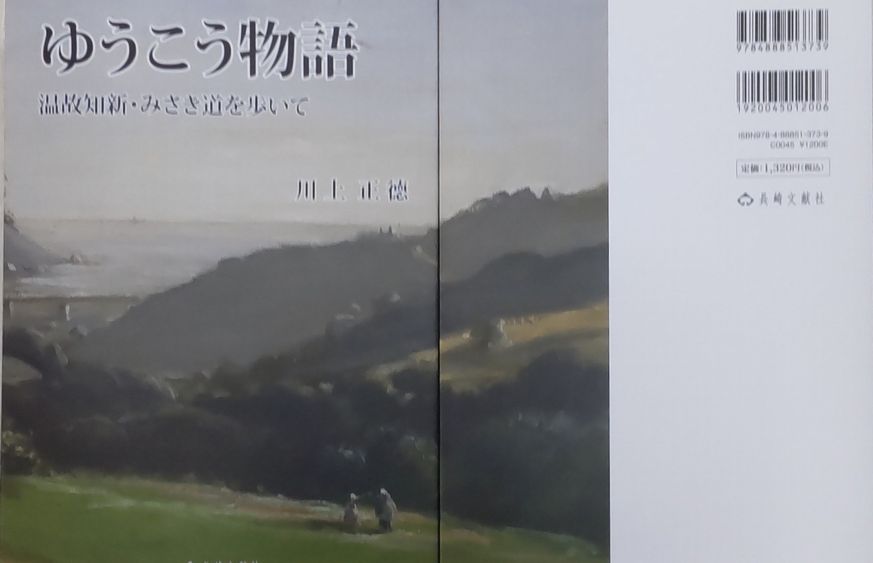

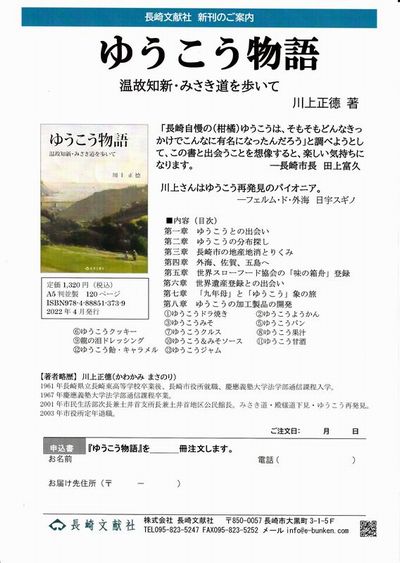

本年年4月、長崎文献社から私のライフワークだった「ゆうこう」の出会いから今日までの歩みを「ゆうこう物語」として出版しました。 4月26日表紙の原画M15油絵を梶川清彦先輩の娘さんから長崎純心大学片岡瑠美子学長へ寄贈しました。

最近、ゆうこう菓子にも取り組まれています。

製造所/霧氷酒造は外海/神浦夏井町ですが、エミネント葉山のうらかわ酒店でも購入できます。

住所 霧氷酒造 長崎市神浦夏井町391 電話 0959-24-1234

うらかわ酒店 長崎市エミネント葉山町4-10 電話 095-857-3111

住所 西彼長与町高田郷1196-189 電話 095-883-6759

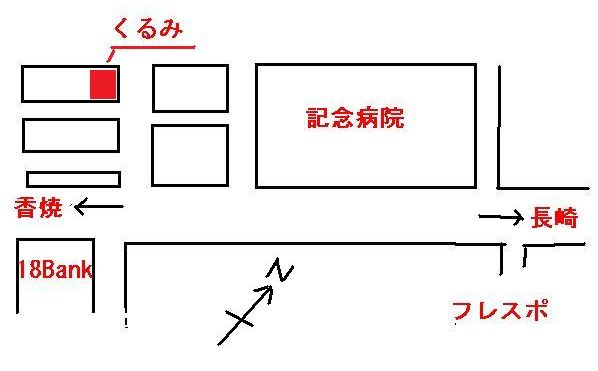

くるみ店主高木孝一さんは、他の菓子はもちろんですが、ゆうこうの味を生かした菓子作りに取り組んでいます。

2020年4月新しくゆうこう羊羹が仲間入りをしました。ゆうこうの味と共に果皮が練りこまれて美味しいです。

深堀にゆうこうの果汁、果皮を使ったお菓子が誕生しました。ゆうこうどら焼き、ゆうこう最中をご賞味ください。ランタンの際、カモメ広場でも大好評でした。 ゆうこう羊羹が新発売です。@180円!!

和菓子専門店くるみ;深堀町1-11-36 TEL 095-871-2347

1.開催日 9月5日(木)13:30~14:30

2.場 所 諫早市L&Lホテルセンリュウ

3.テーマ 長崎県の在来ミカン「ゆうこう」の再発見とその波及

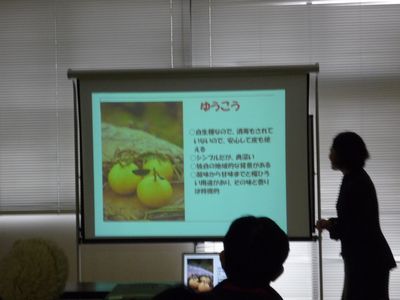

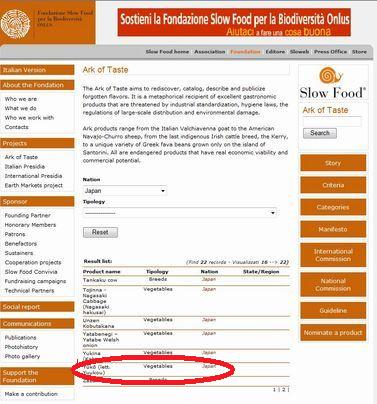

私が土井首支所長時代に巡り合った「ゆうこう」が当時長崎県果樹試験所の根角さんのおかげで学会発表で新種と認定され、 長崎スローフド協会の黒川さんや日宇さんのおかげで世界スローフード協会の貴重な食材として「味の箱舟」に認定され 長崎市や長崎県、長崎県シーボルト大学などの官・学・民間の各位の努力で今日のいろんな「ゆうこう」の製品が生まれた 話を1時間半、190枚のPWPを使って説明しました。

和歌山、高知、沖縄など各地の好酸系柑橘類に対する熱意を聞くことができて大変有意義な研修会に参加できました。 招へいしてくださった根角さんに感謝を申しあげます.

講演をピースミュージアムの増川雅一さんへ伝えたら講演を傍聴、写真を写してもらった上にピースミュージアムの 「ゆうこう飴」を40名余の参加者へ配っていただきました。こちらも感謝を申しあげます。

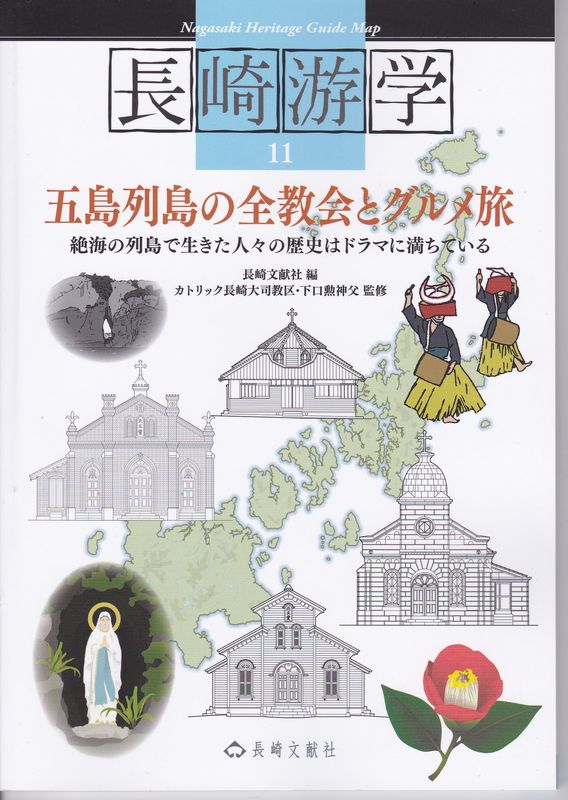

昨年12月、今年1月奈留島と中通島のゆうこうを調査してきました。昨年2月,私のゆうこう調査結果が文献社の本に掲載されました。

世界遺産候補の江上教会うらに地元では久念母とよばれるミカンの大木がありました。これが長崎県の調査でゆうこうとわかりました。

長崎市の外海から隠れキリシタンとともに海を渡ったようです。その経緯がこの本49,50ページに掲載されています。ご一読ください。

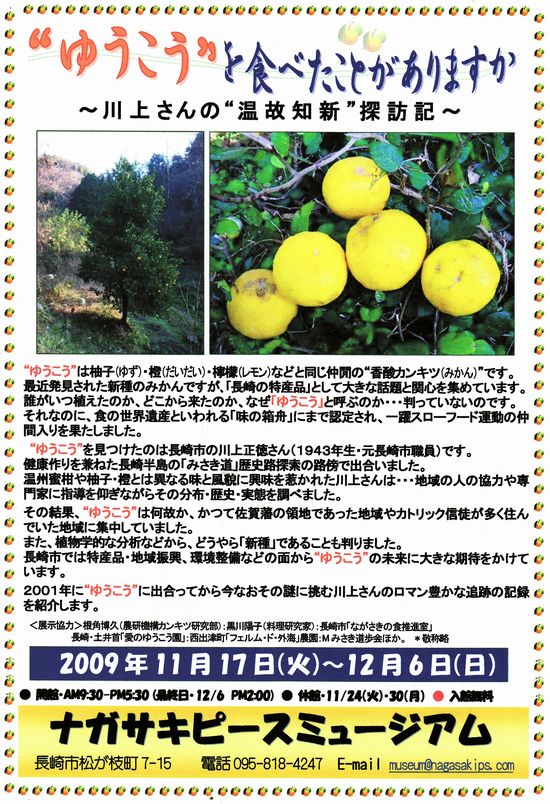

さだまさしのナガサキピースミュージアムでゆうこうとの出会いから今日までの歩みを展示していただきました。

場所が分かりにくいですが、大浦警察署の3軒となりです。香港上海銀行の斜め前です。

NPO法人 虹の会虹の架橋つるっこ作業所の子どもたちが袋詰めしたゆうこうの果実や外海の日宇さんのゆうこうパンも手に入ります!(有料ですが、、)

雲仙市吾妻町で伝統野菜で語るスローフードな夕べ2008が開催されました。

初めてパワーポイントでみさき道を歩いてゆうこうに出会った時から味の方舟に登録されるまでの経過を発表しました。

料理研究家の黒川さんもゆうこうについて説明をいただきました。

テッラマードレ2008やエタリの塩辛、雲仙こぶ高菜の発表もありました。

花作大根を山形の遠藤さん、日本大学の川手準教授から農業における生物多様性と自家採種とする講演がありました。

スローフード協会の味の箱舟へゆうこうが登録申請されることを知って、長崎スローフード協会へ入会し世界大会へ参加した。

岩崎会長のこぶ高菜や千々石のえたりの塩辛の意見発表を聞きました。

宿舎は冬のオリンピックの選手村だった。150カ国の方々と一の会場で一緒に時を過ごしたことは感動でした。

野母半島にあるみさき道を歩いていて見つかったのが地元に古くからある蜜柑”ゆうこう”でした。

それが新種とわかり、長崎市が地産地消としてやはり”ゆうこう”がある外海地区も含めて取り組むことになりました。

2009年沢山の方のお陰で世界スローフード協会の味の方舟として認められました。

発見のきっかけになったゆうこうの木

ゆうこうの果実

優しい香りと実に筋の山があるのが特徴

その下見を大山祗神社総総代中山秀雄氏の案内で三和町史談会長中島 勇氏、土井首連合会長小中龍徳 氏、荒木満蔵自治会長とダイヤランドから大山祗神社まで歩きました。その途中、小中連合会長が 教えてくれたのが「ゆうこう」と地元がいう小さな蜜柑でした。

中島史談会長が「川上さん、ゆうこうを調べたら面白いかもしれませんよ」と言ってくれたことが 「ゆうこう」調査のきっかけです。

ゆうこうについて記載の有るホームページ

1.長崎県果樹試験所 かつらぎ通信

かつらぎ通信

第2号、第3号、第4号すべて6ページに紹介記事あり

2号の川上正則とあるのは川上正徳の間違いです。写真の1番右が私です。

3号には外海の話です。

4号には私が作ったゆうこう胡椒の写真があります。

2.長崎歴史文化協会の機関誌