|

トップ、バック、サイド接着

|

|

|

|

|

余分切取り

|

|

|

|

|

エンドグラフト

|

|

|

|

|

サイド平面出し

|

|

| バインディングの溝を掘るためにサイドの平面を出します。#80の ペーパー を貼ったすり合わせ板を使い、定規で凸凹がないか確認しながら行います。 | |

|

バインディング曲げ

|

|

|

バインディングをアイロンを使って曲げます。サイドを曲げるときのように連続した曲線になるように注意します。 |

|

バインディング、パーフリング溝

|

|

|

端材を削って溝の深さ(縦横)を決めます。縦方向はバインディングの幅にし横はバインディングの厚さより浅めにしておきます。調整したらボディに溝を掘ります。横方向は浅くなっているのでバインディングの厚さと同じになるまで少しずつ掘って行きます。バック側は垂直が出難いのである程度掘ったら鑿、ペーパーで修正します。 パーフリングの溝は深さを厚さよりほんの少し浅く設定します。幅も少し狭くしておき、すこしずつ広げて行きます。 |

|

パーフリング、バインディング接着

|

|

|

溝に接着剤を少しずつ広げ、パーフリングをテープで固定して接着します。乾いたらバインディングを接着します。バック側は合わせ目にすき間が出来ないよう長さを微調します。 |

|

ダブテイル雌あけ

|

|

|

トップ板、サイド板を鑿、小刀で削りネックセット用の穴をあけます。 |

|

ネックセット

|

|

接着剤をボディーの穴、固定用の薄い板、ネック側に塗り、軽く叩き込みます。端金で固定します(ネックの指板側にネジをたてておきます)。 |

|

|

トラスロッド溝延長

|

|

|

トラスロッド溝を トリマ で延長します。 |

|

トラスロッド接着

|

|

|

|

|

指板接着

|

|

|

指板接着面、指板裏の平面を出します。終わったら、仮止めして指板横にすき間がない事を確認してから接着します。指板と同じRのついた当て木またはラディアスブロックで押さえますが、ネックジョイント部付近は、必要以上に締めつけないよう注意します。 |

|

指板調整

|

|

| 指板面の直線を調べ、問題があればラディアスブロックに ペーパー を貼って指板を削り直線を出します。 | |

|

フレット打ち

|

|

|

弦のテンションがかかったとき、ネックが直線になり、この状態を長期間にわたって維持できるようにフレットを打つ必要があります。そのためには、フレットの脚幅に合った溝を切る、もしくは、溝に合った脚幅のフレットを選ぶことが重要です。 打ち方は、色々あると思いますが、フレットの脚に瞬間接着剤の粘度の高い物(#20)をさっと塗って、6弦側から一気に打ち込み、フレットプレスで固定しています。また、フレットのスタッドを削り、脚に喰切りで傷を付け、溝に5分硬化エポキシを充填してから打ち込み、フレットプレスで固定する場合もあります。 |

|

|

フレットサイド加工

|

|

|

指板からはみだしているフレットを喰い切りで切り、やすりで出っぱりを削り取ります。指で触って引っかかりが無くなったら、やすりでフレットサイドに角度をつけます。角度は60度くらいにしています。 |

|

|

フレットすり合わせ

|

|

※1フレットは削らないようにします。 |

|

2.塗装後

|

ブリッジ接着

|

|

|

|

ピン穴あけ

|

|

| 4.5Φの穴をハンドドリルで開けます 。勢い余ってブリッジに傷をつけないよう慎重に行います。開けたら、リーマでブリッジピンが入るように調整します。 | |

|

サドル加工

|

|

|

ナット加工

|

|

|

|

|

弦張り

|

|

| ペグ穴に弦を通し3回程巻きつけます。1、2弦は、ペグ穴に通した弦を折返してナット側に戻し、巻いて来る側にはさんで巻くと滑べりにくいです。 |

| ネック角度考察 |

|

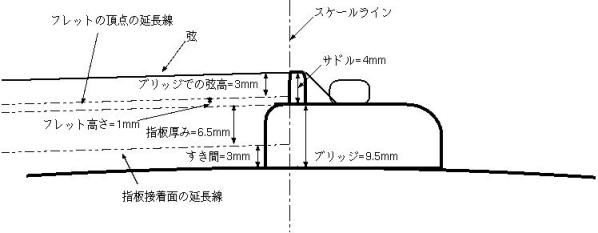

なぜネックに角度を付けてボディーにセットするか考察します。ボディーにふくらみを持ったアーチトップギターは、構造上、ブリッジの位置がネックのジョイント部より相当高くなっているため、ネックに角度を付けなければ弦を張ったときフレットと弦の距離が広がります。そうなると弾きにくく、チューニングもうまく行きません。 フラットトップの場合、ブリッジの位置とネックジョイント部は、ほぼ同じ線上になりますが、ブリッジの厚み、サドルの高さを考えると微小な角度を付ける必要が出て来ます。以下、計算により確かめてみます。 |

| 計算条件 ・指板厚み :6.5mm ・フレット高さ :1mm ・ブリッジでの弦高:3mm |

| ネック角度無し、ブリッジ厚みを8mmとするとサドルの高さは次のようになります。 サドル高さ=(指板厚み+フレット高さ+ブリッジでの弦高)-ブリッジ厚み =(6.5+1+3)-8 =2.5mm (※ブリッジを9.5mmとするとサドルは1mmとなり、無理があります。 ) サドル高さは2.5mmとなり、弦高の調整範囲が相当限られます。 |

|

ネック角度付き(指板接着面の線を延長し、スケールライン上でのトップ板とこの線とのすき間が3mmとなる角度)、ブリッジ厚みを9.5mmとするとサドルの高さは次のようになります。 サドル高さ=(すき間+指板厚み+フレット高さ+ブリッジでの弦高)-ブリッジ厚み =(3+6.5+1+3)-9.5 =4mm サドル高さは4mmとなり、ある程度弦高調整が可能です。   |

| ネックに角度をつけるためのボディの作り方例 | |

|

トップ板をフラットに作り、ネックに角度を付けてセットしたらどうなるか計算します。 スケールを645mmとすると14フレットから指板エンド(21フレット)までの距離は、96mmになります。ネック角度を1.5度とすると、指板エンドでは、96mm×tan(1.5°)=2.5mmだけ指板がトップ板より上がります。誰もやらないと思いますが、このまま指板を接着すれば、指板が14フレットでへの字に曲がります。これを避けるためのボディの作り方の例を下に書きます。 |

|

| Stewart Macdonald kit |

このキットの場合は、ネックブロックのトップ側に1.5度の角度が付けてあります。また、力木の接着面側にRが付けてあり、トップ板が完全な平面にならないようしてあります。解説通り組めば問題ないのですが、トップ側のライニングを平にするとき、誤ってネックブロックまで削ると、上に書いたように指板がへの字に曲がるので注意が必要です。 |

| Acoustic Guitar Making Build along with Frank Finocchio |

このビデオでは、ライニング接着後、トップ側をペーパーを貼った平板の上で削り、ブロック、サイド、ライニングを平にします。それから、同じ平板の上に厚さ1/8"(3.2mm)の板を置き、その上にエンドブロックを乗せて、ジョイント部から指板エンド付近まで、ブロック、リム、ライニングをネック角に合うように削っています。こうすることにより、指板が真直に接着出来ると言っています。また、このビデオの場合も力木の接着面側にはRが付けてあります。 |

|

guitar making TRADITIONAL AND TECHNOLOGY |

この本では、212ページの図10-1bにネックに角度をつけるためのボディーの作り方が示してあります。ネックブロックは直角に作られトップ板に接着されていますが、ワークボードに貼られたワークボードシム(1/8"(3.2mm)のコルク)、追加のシム、ブロック固定用治具によって、トップ板に角度が付けられています(個人的には、サイド板が歪むのが心配)。この状態でバック板は接着され、箱になります。この本においては、力木の接着面側に1/8"のオフセットが付けてあります。 |

可能な限り返信します。